-

从2021年4月起,论坛网上药店重新开放!详情查看

-

从2023年10月10日开始,华夏中医论坛启用备用域名tcmbe.com 详情查看

-

关于论坛电子书等资源下载权限的说明!详情查看

-

论坛官方2000人QQ群,欢迎加入!详情查看

-

对所有可能涉及版权的资源,论坛均不再公开展示!详情查看

您正在使用一款已经过时的浏览器!部分功能不能正常使用。

请尝试升级或使用 其他浏览器。

请尝试升级或使用 其他浏览器。

龙三中医课堂,随我学中医

- 主题发起人 龙三

- 开始时间

怎么做笔记?没有中医基础

买书,跟着划。才能发现书中的黄金。

继续开讲

第一章 中医学的哲学基础

第一节 精气学说

一、 古代哲学精与气的基本概念——由于此节比较抽象,没一定的古文功底,仅凭自学是很难理解的,在此就不深究,大家就自已看一下,初步了解一些概念。

二、 精气学说基本内容

三、 精气学说在中医学中的应用

(一) 对中医学精气生命理论构建的影响

中医学的精气学说是研究人体内精与气的内涵、来源、分布、功能、相互关系,以及与脏腑经络关系的系统理论

1、 对中医学精学说的建立的影响:中医学的精,是指藏于脏腑中的液态精华物质,是构成人体和维持人体生命活动的最基本物质。既包括父母遗传的生命物质,称先天之精——肾;又包括后天获得的水谷之精,称后天之精——脾

2、 对中医学气理论形成的影响:中医学的气,是指人体内生命力很强,不断运动且无形可见的极细微物质,既是人体的重要组成部分,又是激发和调控人体生命活动的动力源泉,感受和传递各种生命信息的载体

中医学的“气本一气”,是受古代哲学“元气论”思想影响而产生的。人体内的各种气,包括元气,宗气,卫气和各脏腑经络之气,都是一身之气的分化——“气本一气说”。

由精化生并与吸进的自然界清气相结合而形成的一身之气,《内经》称为“人气”,根据其运动趋势和所发挥的作用,可分为阴气与阳气:阴气主凉润、宁静、抑制、沉降;阳气主温煦、推动、兴奋、升发。《素问•调经论》说:“阴阳匀平……命曰平人”

宇宙中的天地之气的运动规律是:天气下降,地气上升,即阳降阴升,交感 合和,协调有序。人气的运动规律也类同天地之气,在下之气升,在上之气降。如心火下降,肺气肃降,犹天气下降;肾水上济,肝气升发,犹地气上升。如此维持了心肾水火协调共济,肺肝二气运动有度。而脾气主升,胃气主降,斡旋诸气于人体之中,是人体气机升降之枢。

如内在脏腑的机能正常与否,其信息可以气为载体,以经络为通道反映于体表相应的部位,“心气通于舌”,“肝气通于目”,“脾气通于口”“肺气通于鼻”“肾气通于耳”——重新复习P10:绪论中的中医学理论体系的主要特点提及的五脏一体观

(二) 对中医学整体观念构建的影响

***今天讲课结束,随后会讲阴阳学说。这个周未在广州有分享会,欢迎广州的同道中人参加:

关注身体,关爱心灵,广州俱乐部分享会进社区[广州市]

https://www.tcmbe.com/threads/354168

第一章 中医学的哲学基础

第一节 精气学说

一、 古代哲学精与气的基本概念——由于此节比较抽象,没一定的古文功底,仅凭自学是很难理解的,在此就不深究,大家就自已看一下,初步了解一些概念。

二、 精气学说基本内容

三、 精气学说在中医学中的应用

(一) 对中医学精气生命理论构建的影响

中医学的精气学说是研究人体内精与气的内涵、来源、分布、功能、相互关系,以及与脏腑经络关系的系统理论

1、 对中医学精学说的建立的影响:中医学的精,是指藏于脏腑中的液态精华物质,是构成人体和维持人体生命活动的最基本物质。既包括父母遗传的生命物质,称先天之精——肾;又包括后天获得的水谷之精,称后天之精——脾

2、 对中医学气理论形成的影响:中医学的气,是指人体内生命力很强,不断运动且无形可见的极细微物质,既是人体的重要组成部分,又是激发和调控人体生命活动的动力源泉,感受和传递各种生命信息的载体

中医学的“气本一气”,是受古代哲学“元气论”思想影响而产生的。人体内的各种气,包括元气,宗气,卫气和各脏腑经络之气,都是一身之气的分化——“气本一气说”。

由精化生并与吸进的自然界清气相结合而形成的一身之气,《内经》称为“人气”,根据其运动趋势和所发挥的作用,可分为阴气与阳气:阴气主凉润、宁静、抑制、沉降;阳气主温煦、推动、兴奋、升发。《素问•调经论》说:“阴阳匀平……命曰平人”

宇宙中的天地之气的运动规律是:天气下降,地气上升,即阳降阴升,交感 合和,协调有序。人气的运动规律也类同天地之气,在下之气升,在上之气降。如心火下降,肺气肃降,犹天气下降;肾水上济,肝气升发,犹地气上升。如此维持了心肾水火协调共济,肺肝二气运动有度。而脾气主升,胃气主降,斡旋诸气于人体之中,是人体气机升降之枢。

如内在脏腑的机能正常与否,其信息可以气为载体,以经络为通道反映于体表相应的部位,“心气通于舌”,“肝气通于目”,“脾气通于口”“肺气通于鼻”“肾气通于耳”——重新复习P10:绪论中的中医学理论体系的主要特点提及的五脏一体观

(二) 对中医学整体观念构建的影响

***今天讲课结束,随后会讲阴阳学说。这个周未在广州有分享会,欢迎广州的同道中人参加:

关注身体,关爱心灵,广州俱乐部分享会进社区[广州市]

https://www.tcmbe.com/threads/354168

- 注册

- 2009/12/20

- 帖子

- 4889

- 获得点赞

- 315

- 声望

- 83

- 年龄

- 59

因为要准备分享会,所以进度耽搁了。继续开讲

第二节 阴阳学说

一、 阴阳的概念

(一) 阴阳的基本概念——单独理解比较不易,自行看一下,以便以后联系实际理解

阴阳,是中国古代哲学的一对范畴,是对自然界相互关联的某些事物或现象对立双方属性的概括。《类经•阴阳类》“阴阳者,一分为二也”

几乎把自然界所有的事物和现象都划分为阴与阳两个方面。这时的阴阳……,变为一概括自然界具有对立属性的事物和现象双方的抽象概念.

春秋战国时期,医学家开始将阴阳概念应用于医学理论之中。《左传•昭公元年》记载秦名医医和在为晋候诊病时说:“天有六气,降生五味,发为五色,徵为五声,淫为六疾。六气曰阴、阳、风、雨、晦、明也。分为四时,序为五节,过则为灾。阴淫寒疾,阳淫热疾,风淫未疾,雨淫腹疾,晦淫感疾,明淫心疾”。《黄帝内经》运用阴阳学说来阐释医学中的诸多问题以及人与自然界的关系,使阴阳学说与医学密切结合起来,成为中医学的重要思维方法之一。

(二) 事物的阴阳属性

阴阳,既可以标示相互对立的事物或现象,又可以标示同一事物或现象内部对立着的两个方面。一般地说,凡是运动的,外向的,上升的,弥散的,温热的,明亮的,兴奋的都属于阳;相对静止的、内守的、下降的、凝聚的、寒冷的、晦暗的、抑制的都属于阴。如以天地而言,“天为阳,地为阴”。阴和阳的相对属性引入医学领域,将人体中具有中空、外向、弥散、推动、温煦、兴奋、升举等特性的事物及现象统属于阳,而将具有实体、内守、凝聚、宁静、凉润、抑制、沉降等特性的事物和现象统属于阴。如脏为阴而腑为阳,精为阴而气为阳,营气为阴而卫气为阳等。详见归类表

事物的阴阳属性,既有绝对性的一面,又有相对性的一面。绝对性,主要表现在其属阴或属阳的不可变性,即不可反称性。相对性又表现在三个方面

阴阳属性互相转化:在一定条件下,可以发生相互转化。如属阴的寒证在一定条件下可以转化为属阳的热证;属阳的热证在一定条件下可以转化为属阴的寒证

阴阳之中复有阴阳:即所谓阴中有阳,阳中有阴。如昼为阳,而白天的上午与下午相对而言,则上午为阳中之阳,下午为阳中之阴。

比较对象不同:若比较的对象发生了变化,那么事物的阴阳属性也可以发生改变。如春天与冬天比较,其气温而属阳,若于夏天比较,则其气凉而属阴

事物的阴阳属性,既有阴阳两分法标示,也有阴阳三分法标示。阴阳三分法表示事物的阴阳属性,是将一阴分为三阴:太阴,少阴,厥阴,一阳分为三阳:阳明,太阳,少阳,主要用以阐释自然界气候变化的规律、经脉及脏腑的阴阳属性和伤寒病的六经辨证体系。

——大约了解一下,能掌握多少就多少,不用强求理解,因为以后的课程都会反复提及这些内容

二、 阴阳学说的基本内容

(一) 阴阳对立制约

人体的阴阳之间的动态平衡,是阴阳双方相互对立、相互制约的结果。阴阳双方相互制约而达到协调平衡,则人体生命活动健康有序。

(二) 阴阳互根互用

(三) 阴阳交感与互藏

(四) 阴阳消长-消:减少,消亡;长:增加

1、 阴阳互为消长

2、 阴阳皆消皆长

(五) 阴阳转化

阴阳转化,指事物的总体属性,在一定条件下可以向其相反的方向转化-可以向其对方转化,从而出现性质的变化

《内经》“重阴必阳,重阳必阴”、“寒极生热,热极生寒”

可以表现为渐变形式,又可以表现为突变形式。

第二节 阴阳学说

一、 阴阳的概念

(一) 阴阳的基本概念——单独理解比较不易,自行看一下,以便以后联系实际理解

阴阳,是中国古代哲学的一对范畴,是对自然界相互关联的某些事物或现象对立双方属性的概括。《类经•阴阳类》“阴阳者,一分为二也”

几乎把自然界所有的事物和现象都划分为阴与阳两个方面。这时的阴阳……,变为一概括自然界具有对立属性的事物和现象双方的抽象概念.

春秋战国时期,医学家开始将阴阳概念应用于医学理论之中。《左传•昭公元年》记载秦名医医和在为晋候诊病时说:“天有六气,降生五味,发为五色,徵为五声,淫为六疾。六气曰阴、阳、风、雨、晦、明也。分为四时,序为五节,过则为灾。阴淫寒疾,阳淫热疾,风淫未疾,雨淫腹疾,晦淫感疾,明淫心疾”。《黄帝内经》运用阴阳学说来阐释医学中的诸多问题以及人与自然界的关系,使阴阳学说与医学密切结合起来,成为中医学的重要思维方法之一。

(二) 事物的阴阳属性

阴阳,既可以标示相互对立的事物或现象,又可以标示同一事物或现象内部对立着的两个方面。一般地说,凡是运动的,外向的,上升的,弥散的,温热的,明亮的,兴奋的都属于阳;相对静止的、内守的、下降的、凝聚的、寒冷的、晦暗的、抑制的都属于阴。如以天地而言,“天为阳,地为阴”。阴和阳的相对属性引入医学领域,将人体中具有中空、外向、弥散、推动、温煦、兴奋、升举等特性的事物及现象统属于阳,而将具有实体、内守、凝聚、宁静、凉润、抑制、沉降等特性的事物和现象统属于阴。如脏为阴而腑为阳,精为阴而气为阳,营气为阴而卫气为阳等。详见归类表

事物的阴阳属性,既有绝对性的一面,又有相对性的一面。绝对性,主要表现在其属阴或属阳的不可变性,即不可反称性。相对性又表现在三个方面

阴阳属性互相转化:在一定条件下,可以发生相互转化。如属阴的寒证在一定条件下可以转化为属阳的热证;属阳的热证在一定条件下可以转化为属阴的寒证

阴阳之中复有阴阳:即所谓阴中有阳,阳中有阴。如昼为阳,而白天的上午与下午相对而言,则上午为阳中之阳,下午为阳中之阴。

比较对象不同:若比较的对象发生了变化,那么事物的阴阳属性也可以发生改变。如春天与冬天比较,其气温而属阳,若于夏天比较,则其气凉而属阴

事物的阴阳属性,既有阴阳两分法标示,也有阴阳三分法标示。阴阳三分法表示事物的阴阳属性,是将一阴分为三阴:太阴,少阴,厥阴,一阳分为三阳:阳明,太阳,少阳,主要用以阐释自然界气候变化的规律、经脉及脏腑的阴阳属性和伤寒病的六经辨证体系。

——大约了解一下,能掌握多少就多少,不用强求理解,因为以后的课程都会反复提及这些内容

二、 阴阳学说的基本内容

(一) 阴阳对立制约

人体的阴阳之间的动态平衡,是阴阳双方相互对立、相互制约的结果。阴阳双方相互制约而达到协调平衡,则人体生命活动健康有序。

(二) 阴阳互根互用

(三) 阴阳交感与互藏

(四) 阴阳消长-消:减少,消亡;长:增加

1、 阴阳互为消长

2、 阴阳皆消皆长

(五) 阴阳转化

阴阳转化,指事物的总体属性,在一定条件下可以向其相反的方向转化-可以向其对方转化,从而出现性质的变化

《内经》“重阴必阳,重阳必阴”、“寒极生热,热极生寒”

可以表现为渐变形式,又可以表现为突变形式。

书接上一回,继续阴阳

三、 阴阳学说在中医学中的应用——把难以理解的阴阳放到中医学中,并联系实际会较易掌握

广泛用来说明人体的组织结构,生理功能、病理变化、并指导养生保健及疾病的诊断和治疗

(一) 说明人体的组织结构

人体是一个有机整体。《素问•宝命全形论》说“人生有形,不离阴阳”

脏腑形体分阴阳

经络系统分阴阳

——以上都需重点了解

(二) 概括人体的生理功能

(三) 阐释人体的病理变化——重点掌握

1、 分析病因的阴阳属性

病邪可分为阴、阳两类。一般而言,六淫为阳邪,饮食居处、情志失调等属阴邪。阴阳之中复有阴阳:六淫之中,风、暑、火属阳,寒、湿属阴——联系阴阳学说基本内容进一步理解

2、 分析病理变化的基本规律

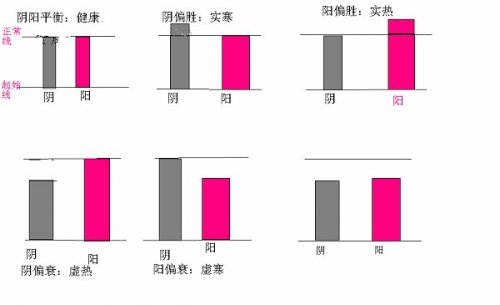

阴阳失调发生疾病——所以中医最终就是要阴阳平衡,自然就百病不生。阴阳失调主要形式:

(1) 阴阳偏盛:阴或阳任何一方商于正常水平的病理状态

阳胜则热,阳胜则阴病——火炉上煮水,火大了,水就会少了(火为阳,水为阴)。这个也说明治疗热病时,除了减少火力外,不忘滋阴善后。

阴胜则寒,阴胜则阳病

阴阳偏盛病证是实证:阳偏盛实热证,阴偏盛实寒证。《素问•通评虚实论》“邪气盛则实”——请复习病,症,证三个概念和区别。换句话就是多了不应该多的东西,用减法就好了,清热,祛寒。

(2) 阴阳偏衰:阴虚,阳虚,是属于阴或阳任何一方低于正常水平的病理状态

——换句话也就是说少了不该少的,所以要用加法。这就是滋阴就能清热,补阳就能祛寒。

(3) 阴阳互损:由于阴阳之间互根互用,所以在阴阳偏衰到一定程度时,就会出现阴损及阳,阳损及阴的阴阳互损的情况。——阴阳两虚了,治疗时还是要看以阴虚为主,还是阳虚为主。

参考手绘阴阳示意图,最后没标注的就是阴阳两虚了。

三、 阴阳学说在中医学中的应用——把难以理解的阴阳放到中医学中,并联系实际会较易掌握

广泛用来说明人体的组织结构,生理功能、病理变化、并指导养生保健及疾病的诊断和治疗

(一) 说明人体的组织结构

人体是一个有机整体。《素问•宝命全形论》说“人生有形,不离阴阳”

脏腑形体分阴阳

经络系统分阴阳

——以上都需重点了解

(二) 概括人体的生理功能

(三) 阐释人体的病理变化——重点掌握

1、 分析病因的阴阳属性

病邪可分为阴、阳两类。一般而言,六淫为阳邪,饮食居处、情志失调等属阴邪。阴阳之中复有阴阳:六淫之中,风、暑、火属阳,寒、湿属阴——联系阴阳学说基本内容进一步理解

2、 分析病理变化的基本规律

阴阳失调发生疾病——所以中医最终就是要阴阳平衡,自然就百病不生。阴阳失调主要形式:

(1) 阴阳偏盛:阴或阳任何一方商于正常水平的病理状态

阳胜则热,阳胜则阴病——火炉上煮水,火大了,水就会少了(火为阳,水为阴)。这个也说明治疗热病时,除了减少火力外,不忘滋阴善后。

阴胜则寒,阴胜则阳病

阴阳偏盛病证是实证:阳偏盛实热证,阴偏盛实寒证。《素问•通评虚实论》“邪气盛则实”——请复习病,症,证三个概念和区别。换句话就是多了不应该多的东西,用减法就好了,清热,祛寒。

(2) 阴阳偏衰:阴虚,阳虚,是属于阴或阳任何一方低于正常水平的病理状态

——换句话也就是说少了不该少的,所以要用加法。这就是滋阴就能清热,补阳就能祛寒。

(3) 阴阳互损:由于阴阳之间互根互用,所以在阴阳偏衰到一定程度时,就会出现阴损及阳,阳损及阴的阴阳互损的情况。——阴阳两虚了,治疗时还是要看以阴虚为主,还是阳虚为主。

参考手绘阴阳示意图,最后没标注的就是阴阳两虚了。

附件

-

24 KB 查看: 26

温故知新.

精神可嘉

的确,这不仅是大家跟着我来自学,对我而言,也是一次重新的学习,也会有很多新的感悟。

书接上一回,原文再续

(四) 指导疾病的诊断

阴阳是八纲辨证的总纲,《景岳全书•传忠录上•阴阳》“凡诊病施治,必须先辨阴阳”——就是要辩方向,往东往西。病难治主要的原因还是在于不辨方向,背道而驰。

(五) 指导疾病的防治

调整阴阳,是防治疾病的基本原则。

1、 指导养生:“春夏养阳,秋冬养阴”——因而有医家认为夏天是热在外,寒在里,所以不宜吃冷饮,宜偶吃吃羊肉;冬天是寒在外,热在里,喝凉茶。我亲身验证过了,全家人12年冬天改变过往秋冬进补,没吃过温补的食物,反而喝了不少凉润中药,但这是有辩症而开的,反而不怕冷了。当然所有这一切,都是要根据你实际情况,热就寒治,寒则热治,不须跟季节。如果没记错,李东垣还喜欢跟随季节来增减药味,这是应该学习的。

2、 确定治疗原则

阴阳偏盛的治疗:总原则“实则泻之”。实热证,“热者寒之”实寒证,“寒者热之”。由于“阳胜则阴病”须配以滋阴,“阴胜则阳病”配以助阳——这也是很多有名医家常用的方法,在治疗发热之后会加以滋阴之品善后。我往常治疗发热,往往清热解毒就完事了,后来女儿发烧后,我就加用滋阴之品善后,发现效果蛮不错。我以后的热症治疗就喜欢:先清,后调,再平补。其实也不能全怪我,病人往往是目前症状好了就不会浪费时间来找你善后。

阴阳偏衰的治疗:总的原则“虚则补之”《内经》“阳病治阴”“阴病治阳”——阴阳示意图上就能看到,是因为某一方少了,才显另一方多了,这时就不是把多的给减去,而是把少的给加上,就平衡了,病就好了。

阴阳互损的治疗:阴阳双补。

3、 分析和归纳药物的性能

每味药都具有气与味两个方面的特性,配方时要根据证候的性质来决定是主用其气还是味,还是气味皆用

升降沉浮,是指药物体内发挥作用的趋向。——以后结合课文讲病案时会再度提及,这里只需简单了解一下。

(四) 指导疾病的诊断

阴阳是八纲辨证的总纲,《景岳全书•传忠录上•阴阳》“凡诊病施治,必须先辨阴阳”——就是要辩方向,往东往西。病难治主要的原因还是在于不辨方向,背道而驰。

(五) 指导疾病的防治

调整阴阳,是防治疾病的基本原则。

1、 指导养生:“春夏养阳,秋冬养阴”——因而有医家认为夏天是热在外,寒在里,所以不宜吃冷饮,宜偶吃吃羊肉;冬天是寒在外,热在里,喝凉茶。我亲身验证过了,全家人12年冬天改变过往秋冬进补,没吃过温补的食物,反而喝了不少凉润中药,但这是有辩症而开的,反而不怕冷了。当然所有这一切,都是要根据你实际情况,热就寒治,寒则热治,不须跟季节。如果没记错,李东垣还喜欢跟随季节来增减药味,这是应该学习的。

2、 确定治疗原则

阴阳偏盛的治疗:总原则“实则泻之”。实热证,“热者寒之”实寒证,“寒者热之”。由于“阳胜则阴病”须配以滋阴,“阴胜则阳病”配以助阳——这也是很多有名医家常用的方法,在治疗发热之后会加以滋阴之品善后。我往常治疗发热,往往清热解毒就完事了,后来女儿发烧后,我就加用滋阴之品善后,发现效果蛮不错。我以后的热症治疗就喜欢:先清,后调,再平补。其实也不能全怪我,病人往往是目前症状好了就不会浪费时间来找你善后。

阴阳偏衰的治疗:总的原则“虚则补之”《内经》“阳病治阴”“阴病治阳”——阴阳示意图上就能看到,是因为某一方少了,才显另一方多了,这时就不是把多的给减去,而是把少的给加上,就平衡了,病就好了。

阴阳互损的治疗:阴阳双补。

3、 分析和归纳药物的性能

每味药都具有气与味两个方面的特性,配方时要根据证候的性质来决定是主用其气还是味,还是气味皆用

升降沉浮,是指药物体内发挥作用的趋向。——以后结合课文讲病案时会再度提及,这里只需简单了解一下。

- 注册

- 2013/08/20

- 帖子

- 4

- 获得点赞

- 0

- 声望

- 1

非常感谢龙三老师的分享!我刚开始学习中医知识, 买了"圆运动的古中医学"和"内经", 不是很容易看懂。看了龙三老师的贴,收莸不小。

想请教一下,怎么辨别感冒是风热还是风寒?症状是流清鼻涕,头晕。

想请教一下,怎么辨别感冒是风热还是风寒?症状是流清鼻涕,头晕。