-

从2021年4月起,论坛网上药店重新开放!详情查看

-

从2023年10月10日开始,华夏中医论坛启用备用域名tcmbe.com 详情查看

-

关于论坛电子书等资源下载权限的说明!详情查看

-

论坛官方2000人QQ群,欢迎加入!详情查看

-

对所有可能涉及版权的资源,论坛均不再公开展示!详情查看

您正在使用一款已经过时的浏览器!部分功能不能正常使用。

请尝试升级或使用 其他浏览器。

请尝试升级或使用 其他浏览器。

原创首发 桂枝倍芍药汤的亲身试验!

- 主题发起人 中医那些事

- 开始时间

- 注册

- 2010/06/16

- 帖子

- 807

- 获得点赞

- 16

- 声望

- 18

- 年龄

- 33

本帖最后由 诗意人生 于 2014-12-19 13:51 编辑

不知数术。

/*上言,心中不平,言必错,望先生谅解。*/

我相信先生定当是对中医极为喜好的,否则,正常人很少会亲自试药的。

近几年,随着中医养生热等潮流的出现,经方一词也随之而热,这个信息过度发达的年代里,兴许值得坐下来,思考品味经方二字。

回归到桂枝加芍药汤。

不知先生从何入中医之门?亦或者目前只是单纯的喜好?

医者,可求救人,可杀人。

是相当严谨的一个系统。

中医中医,在咱们这片土地上延续了很久很久了。

自古医家频出,然超越张仲景者,少矣。

为何?

不知先生有无经历过传承这一类的事情,古老的传承。

这是中医与西医不同的地方,亦或者说东方文化和西方文化的差异所在。

先生所言“分三次也好,分两次也好都没关系。”这个先生可能不了解其中的渊源,分两三次服用者,绝不是桂枝加芍药汤可取之法。

多次服者有其因,明清之间善滋补,滋补药多以阴着之药为主,当多煎,多服方可取其药性,且需滋阴者,多不耐阴着之药,顿服之,不明败中焦,中焦一败,胃气一亡,命不久矣。

先生亦言及“病机”,然不知先生所谓病机为何物?病机者绝非阴阴阳阳,五行生克可概。言及此处不得不提及,上古医流,其中先生所在所学的流派为藏府阴阳流,其中一支。但目前先生所在传承亦有大问题所在,其理论被篡改之处甚多。明此者,唯谙素问。

先生亦可言,现代之人,何须如此,当圆融诸流。

故言现代之研究法,先生言,经方者其精髓为脏腑病机阴阳五行。

却不知阴阳五行绝非理论工具,皆是道家修证之术,皆可修可证。

医者,可杀人,医者亦可救人。

人命者,贵若千金,众生亦复如是。

愚深究桂枝汤三年,尚属中医门外之汉,未得传承,难免妄言,先生所见若有不平者,可视之即忘。

/*下为这三年的一点心得*/

对于经方的研究,离不开伤寒杂病论,然伤寒流传至今,错讹甚多,能睹伤寒杂病论这五字,已属福报不浅,尚且发心研究之,造福后人。

目前伤寒论的版本甚多,愚接触到的有四本。

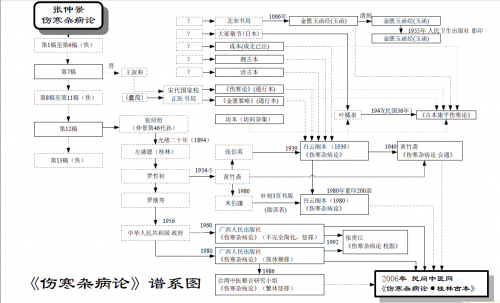

下面是民间中医论坛所点校的桂林本伤寒中所附录的一个谱系图。

涉及到的问题比较多,对于一个印象中没有从事过医学的人而言,能全然掌握也得花一番功夫。

目前解封的,对于伤寒杂病论研究有成就的体系有如下几个。

目前流传最多的,也就是以藏府辨证体系来解伤寒。

其次最近流传较广的,方证学派,存证废理,以文解文。随着之后的辅行诀的流行,暂称为汤液经法。

再其次者,以易解伤寒的,近代能接触到的文献,有成就的,李阳波,倪海厦,刘东军。

当然还有很多很多隐士,其传承者有耳闻,愚暂无缘目睹。如扁鹊灸法流,九针流,天医派等等。

伤寒论的端倪可从上略知一二。

乃至于伤寒之方,看过辅行诀的同道可能有所闻,当初陶先生可是讽刺过张先生的,谓其篡改方名,但以主药命名。若信守的,亦可知,经方非张先生所创。

虽然派别上有所不同,但是各流的目的都是一致的,如何掌握这组成经方的源头。

引用一句某个部长讲的话“解决不了认识问题,对于伤寒的学习将一无所得。”这也是现代人对于这个目的的诠释与渴望。

愚想先生能读到这儿,应该能明白,愚为何强调这个剂量的问题。

从古至今,药性能变,方法能变,但是数没变,数中的道理亦没有变。

传承这东西,是超越时间于空间的,是永恒的存在。抱歉,这是一句大妄语,笑而忘之即可。

回归下。

若要重塑经方,经方的形要仿,其神更是如此。中医从医道慢慢流落成医术,乃至于现在被主流业力破斥渗透,命名之为“伪科学”,都是众生业力共同感召。

也罢也罢。不提不提。

条文重要,方名重要,剂量重要,服用方法禁忌重要。

点到为止。

问题的关键,关

不知数术。

/*上言,心中不平,言必错,望先生谅解。*/

我相信先生定当是对中医极为喜好的,否则,正常人很少会亲自试药的。

近几年,随着中医养生热等潮流的出现,经方一词也随之而热,这个信息过度发达的年代里,兴许值得坐下来,思考品味经方二字。

回归到桂枝加芍药汤。

不知先生从何入中医之门?亦或者目前只是单纯的喜好?

医者,可求救人,可杀人。

是相当严谨的一个系统。

中医中医,在咱们这片土地上延续了很久很久了。

自古医家频出,然超越张仲景者,少矣。

为何?

不知先生有无经历过传承这一类的事情,古老的传承。

这是中医与西医不同的地方,亦或者说东方文化和西方文化的差异所在。

先生所言“分三次也好,分两次也好都没关系。”这个先生可能不了解其中的渊源,分两三次服用者,绝不是桂枝加芍药汤可取之法。

多次服者有其因,明清之间善滋补,滋补药多以阴着之药为主,当多煎,多服方可取其药性,且需滋阴者,多不耐阴着之药,顿服之,不明败中焦,中焦一败,胃气一亡,命不久矣。

先生亦言及“病机”,然不知先生所谓病机为何物?病机者绝非阴阴阳阳,五行生克可概。言及此处不得不提及,上古医流,其中先生所在所学的流派为藏府阴阳流,其中一支。但目前先生所在传承亦有大问题所在,其理论被篡改之处甚多。明此者,唯谙素问。

先生亦可言,现代之人,何须如此,当圆融诸流。

故言现代之研究法,先生言,经方者其精髓为脏腑病机阴阳五行。

却不知阴阳五行绝非理论工具,皆是道家修证之术,皆可修可证。

医者,可杀人,医者亦可救人。

人命者,贵若千金,众生亦复如是。

愚深究桂枝汤三年,尚属中医门外之汉,未得传承,难免妄言,先生所见若有不平者,可视之即忘。

/*下为这三年的一点心得*/

对于经方的研究,离不开伤寒杂病论,然伤寒流传至今,错讹甚多,能睹伤寒杂病论这五字,已属福报不浅,尚且发心研究之,造福后人。

目前伤寒论的版本甚多,愚接触到的有四本。

下面是民间中医论坛所点校的桂林本伤寒中所附录的一个谱系图。

涉及到的问题比较多,对于一个印象中没有从事过医学的人而言,能全然掌握也得花一番功夫。

目前解封的,对于伤寒杂病论研究有成就的体系有如下几个。

目前流传最多的,也就是以藏府辨证体系来解伤寒。

其次最近流传较广的,方证学派,存证废理,以文解文。随着之后的辅行诀的流行,暂称为汤液经法。

再其次者,以易解伤寒的,近代能接触到的文献,有成就的,李阳波,倪海厦,刘东军。

当然还有很多很多隐士,其传承者有耳闻,愚暂无缘目睹。如扁鹊灸法流,九针流,天医派等等。

伤寒论的端倪可从上略知一二。

乃至于伤寒之方,看过辅行诀的同道可能有所闻,当初陶先生可是讽刺过张先生的,谓其篡改方名,但以主药命名。若信守的,亦可知,经方非张先生所创。

虽然派别上有所不同,但是各流的目的都是一致的,如何掌握这组成经方的源头。

引用一句某个部长讲的话“解决不了认识问题,对于伤寒的学习将一无所得。”这也是现代人对于这个目的的诠释与渴望。

愚想先生能读到这儿,应该能明白,愚为何强调这个剂量的问题。

从古至今,药性能变,方法能变,但是数没变,数中的道理亦没有变。

传承这东西,是超越时间于空间的,是永恒的存在。抱歉,这是一句大妄语,笑而忘之即可。

回归下。

若要重塑经方,经方的形要仿,其神更是如此。中医从医道慢慢流落成医术,乃至于现在被主流业力破斥渗透,命名之为“伪科学”,都是众生业力共同感召。

也罢也罢。不提不提。

条文重要,方名重要,剂量重要,服用方法禁忌重要。

点到为止。

附件

-

130.8 KB 查看: 32