- 注册

- 2008/05/05

- 帖子

- 7894

- 获得点赞

- 904

- 声望

- 113

原荣卫

人身之气,重要的有三种。卫气,出于上焦(《灵枢·营卫生会》言卫出于下焦。多数注家认为是上误为下);营气出于中焦;营卫并行于心肺之间,积聚于胸中称为宗气。

气本无形质,一定要依附有形物质才能发挥作用。所以营气依附于血,行于脉中;卫气依附于津行于脉外。血要依靠营气的运行而动,所以营气受伤就会出现血瘀;津要依靠卫气的运行而布,所以卫气衰弱就会出现津停。由此治血病以运化营气为主;治津病以温通卫气为主。知道这些,就不会再有荣血、卫气方面的纷争了。

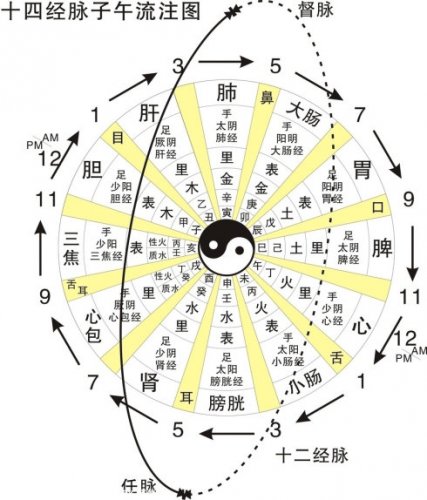

更进一步可知,血可以濡养脉;津可以濡养筋。(如伤寒汗后的四肢拘急就是津伤不能养筋的缘故)。营气的运行,起于手太阴经,所以《灵枢.经脉》讲述次序是从手太阴开始;卫气的运行,起于足太阳经,所以《灵枢.经筋》讲述的次序是从足太阳经开始。知道这些,就不会再有心荣、肺卫方面的纷争了。

原文:原荣卫

人有三气。卫气出于上焦(据《素问》注),荣气出于中焦,二者皆气也;二气合行于心肺之间,则积而为宗气,本无形质,必有所附丽以行。故荣行脉中,附丽于血;卫行脉外,附丽于津。惟血随荣气而行,故荣气伤则血瘀;津随卫气而行,故卫气衰则津停。治血以运化荣气为主;治津以温通卫气为主。知乎此,而荣血、卫气之说可以息矣。且也,血所以濡脉,津所以濡筋。(伤寒汗后,四肢拘急,此津不濡筋之故),而荣之行,自手太阴始,故《灵》经脉篇序十二经以手太阴为端;卫之行,自足太阳始,故《灵》经筋篇序十二经以足太阳为端。知乎此,而心荣、肺卫之说可以息矣。(卫出上焦,据王《素问》注。今《灵枢》“上”作“下”,误。)

人身之气,重要的有三种。卫气,出于上焦(《灵枢·营卫生会》言卫出于下焦。多数注家认为是上误为下);营气出于中焦;营卫并行于心肺之间,积聚于胸中称为宗气。

气本无形质,一定要依附有形物质才能发挥作用。所以营气依附于血,行于脉中;卫气依附于津行于脉外。血要依靠营气的运行而动,所以营气受伤就会出现血瘀;津要依靠卫气的运行而布,所以卫气衰弱就会出现津停。由此治血病以运化营气为主;治津病以温通卫气为主。知道这些,就不会再有荣血、卫气方面的纷争了。

更进一步可知,血可以濡养脉;津可以濡养筋。(如伤寒汗后的四肢拘急就是津伤不能养筋的缘故)。营气的运行,起于手太阴经,所以《灵枢.经脉》讲述次序是从手太阴开始;卫气的运行,起于足太阳经,所以《灵枢.经筋》讲述的次序是从足太阳经开始。知道这些,就不会再有心荣、肺卫方面的纷争了。

原文:原荣卫

人有三气。卫气出于上焦(据《素问》注),荣气出于中焦,二者皆气也;二气合行于心肺之间,则积而为宗气,本无形质,必有所附丽以行。故荣行脉中,附丽于血;卫行脉外,附丽于津。惟血随荣气而行,故荣气伤则血瘀;津随卫气而行,故卫气衰则津停。治血以运化荣气为主;治津以温通卫气为主。知乎此,而荣血、卫气之说可以息矣。且也,血所以濡脉,津所以濡筋。(伤寒汗后,四肢拘急,此津不濡筋之故),而荣之行,自手太阴始,故《灵》经脉篇序十二经以手太阴为端;卫之行,自足太阳始,故《灵》经筋篇序十二经以足太阳为端。知乎此,而心荣、肺卫之说可以息矣。(卫出上焦,据王《素问》注。今《灵枢》“上”作“下”,误。)

附件

-

84.1 KB 查看: 43