- 注册

- 2014/10/25

- 帖子

- 147

- 获得点赞

- 3

- 声望

- 18

本帖最后由 李运财 于 2015-1-18 14:39 编辑

上古天真论篇第一

【原文】昔在黃帝,生而神靈,弱而能言,幼而徇齊,長而敦敏,成而登天。乃問於天師曰:余聞上古之人,春秋皆度百歲,而動作不衰;今時之人,年半百而動作皆衰者,時世異耶,人將失之耶。岐伯對曰:上古之人,其知道者,法於陰陽,和於術數,食飲有節,起居有常,不妄作勞,故能形與神俱,而盡終其天年,度百歲乃去。今時之人不然也,以酒為漿,以妄為常,醉以入房,以欲竭其精,以耗散其真,不知持滿,不時御神,務快其心,逆於生樂,起居無節,故半百而衰也。

【评释】:昔日黄帝,天性神靈。初生能言,幼童迅慧,青年敦敏,成年称帝。后来,他问“天師”:我听说上古年代的人,寿命皆过百岁,行动不显衰老;现今之人,年龄才到半百,行动就显衰弱无力了,这是由于时代不同所造成的吗?还是人类将要走向灭亡呢? 歧伯回答说:上古年代的人,懂得“道”也!能够学习“阴阳”的道理,运用和合“术数”的办法。做到饮食有节制,起居有规律,不会妄事操劳,所以,能够达到“形与神”都保持长久,而盡終其天年,度百歲乃去。今時之人不是这样地生活,把酒当水浆,滥饮无度,以反常的生活成为习惯,醉酒行房,恣情纵欲,因纵欲而竭绝精液,因嗜好而耗散真气,不知保持精气充沛,不善驾御精神,只满足于一时之快,有违人生快乐之本源,起居无规律节制,所以,只到半百之年就衰老了。

阴阳---变化之理。

道-阴阳就是道,“一阴一阳之谓道”、“天之道,曰阴与阳”“道者,阴阳变化之理也。”道,即宇宙运行,自然变化的法则。

术数---术数以阴阳五行的生克制化的理论,来推测自然、社会、人事的“吉凶”,属《周易》研究宇宙的整体学问,包括河图、洛书、阴阳、五行、八卦等内容。

天師-天为阳,懂得阳之道理的老师。

《素问识》云:“黄帝称天师,见《庄子•徐无鬼》、《韩诗外传》及《说苑》云:‘黄帝即位,宇内和平,思见凤凰之象,以召天老。’天老,盖天师耳。”

对于这点,是关系到内经的成书问题,内经之理论、内容篇目之间,互有矛盾之处,估计其成书不是一人所为,正如某网友所说,是古代群医集成之书,本人极其赞成此观点。黄帝者我戏称之为总编辑,岐伯者我戏称之为作者群。

如若把岐伯“天师”之名号抬之过高,极可能出现“绝技”之法门,后人无理性之取舍而后用,局限思维之创悟!

上古天真论篇第一

【原文】昔在黃帝,生而神靈,弱而能言,幼而徇齊,長而敦敏,成而登天。乃問於天師曰:余聞上古之人,春秋皆度百歲,而動作不衰;今時之人,年半百而動作皆衰者,時世異耶,人將失之耶。岐伯對曰:上古之人,其知道者,法於陰陽,和於術數,食飲有節,起居有常,不妄作勞,故能形與神俱,而盡終其天年,度百歲乃去。今時之人不然也,以酒為漿,以妄為常,醉以入房,以欲竭其精,以耗散其真,不知持滿,不時御神,務快其心,逆於生樂,起居無節,故半百而衰也。

【评释】:昔日黄帝,天性神靈。初生能言,幼童迅慧,青年敦敏,成年称帝。后来,他问“天師”:我听说上古年代的人,寿命皆过百岁,行动不显衰老;现今之人,年龄才到半百,行动就显衰弱无力了,这是由于时代不同所造成的吗?还是人类将要走向灭亡呢? 歧伯回答说:上古年代的人,懂得“道”也!能够学习“阴阳”的道理,运用和合“术数”的办法。做到饮食有节制,起居有规律,不会妄事操劳,所以,能够达到“形与神”都保持长久,而盡終其天年,度百歲乃去。今時之人不是这样地生活,把酒当水浆,滥饮无度,以反常的生活成为习惯,醉酒行房,恣情纵欲,因纵欲而竭绝精液,因嗜好而耗散真气,不知保持精气充沛,不善驾御精神,只满足于一时之快,有违人生快乐之本源,起居无规律节制,所以,只到半百之年就衰老了。

阴阳---变化之理。

道-阴阳就是道,“一阴一阳之谓道”、“天之道,曰阴与阳”“道者,阴阳变化之理也。”道,即宇宙运行,自然变化的法则。

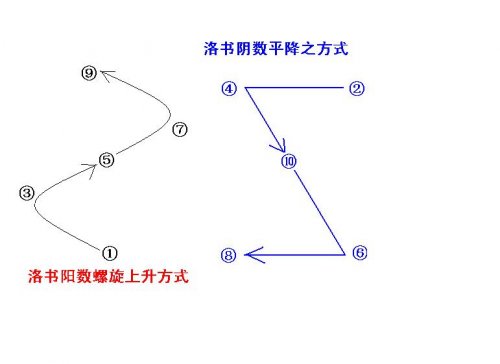

术数---术数以阴阳五行的生克制化的理论,来推测自然、社会、人事的“吉凶”,属《周易》研究宇宙的整体学问,包括河图、洛书、阴阳、五行、八卦等内容。

天師-天为阳,懂得阳之道理的老师。

《素问识》云:“黄帝称天师,见《庄子•徐无鬼》、《韩诗外传》及《说苑》云:‘黄帝即位,宇内和平,思见凤凰之象,以召天老。’天老,盖天师耳。”

对于这点,是关系到内经的成书问题,内经之理论、内容篇目之间,互有矛盾之处,估计其成书不是一人所为,正如某网友所说,是古代群医集成之书,本人极其赞成此观点。黄帝者我戏称之为总编辑,岐伯者我戏称之为作者群。

如若把岐伯“天师”之名号抬之过高,极可能出现“绝技”之法门,后人无理性之取舍而后用,局限思维之创悟!