- 注册

- 2010/07/07

- 帖子

- 18223

- 获得点赞

- 366

- 声望

- 113

- 年龄

- 47

这是我今天晚上在一个群里的讲课,里面有我的一些感悟,有很多是来自收集整理。

阴阳五行是中医的支柱,是中医的灵魂。中医离开了阴阳五行就离开了航线。因为我一直从事骨伤,没有过多的去研究这个阴阳五行,今天就我个人对阴阳五行的一些理解给大家做一个简单的介绍。

中医最早的一部经典著作叫做《皇帝内经》以前学习中医的这部内经是必须研读的,是中医四大经典之一。 中医四大经典是《黄帝内经》、《难经》、《伤寒杂病论》和《神农本草经》。什么叫经典呢?古今中外,各个知识领域中那些典范性、权威性的著作,就是经典。这四大经典是老一辈必须研读的书籍,现在很少有人去认真的学习这些经典了,现在学习中医的都是以教材为主,比如现在的《中医基础学》《中医诊断学》《中医方剂学》等等,有二十来门中医课程。而这些中医课程的编辑大都以这中医的四大经典为模板编排,其很多的知识都来源于这四大经典当中的一部分。《黄帝内经》成编于战国时期,最早记录于刘歆(xin)的《七略》及班固《汉书·艺文志》,原为18卷。战国时代指公元前475年~公元前221 年,我们学习中医就要了解中医当时的文化,在中国主要有三种文化,儒、释、道。道家的创始人是老子,《道德经》大家都知道,这是老子的一本书。老子出生在什么年代呢?大约是公元前571年至471年之 间。儒家的创始人是孔子,孔子出生在公元前551年至公元前479年。佛教大家都知道是外来教,它传入中国的时间具体无法考究,有的说是公元前272-226年,有的说是公元前2年传入。佛教在中国盛行于唐朝。我这里例举这三大流派有什么意义呢?中国传统文化最早的就是道文化和儒文化。而中医四大经典都是在佛教传入中国的时候就已经编著了,中国传统文化最大的特点就是有包容性,中医亦是如此,那么我们研究中医,学习中医就要对当时的一些文化有一定的了解。

《黄帝内经》开篇是《上古 天真论》,其中有一段话,我认为是这篇最重要的一段话,这段话是“上古有真人者,提挚(zhi)天地,把握阴阳,呼吸精气,独立守神,肌肉若一,故能寿敝(bi)天地,无有终时,此其道生。”这个“道生”二字值得重视。其后面接着谈到“中古之时,有至人者,淳德全道,和于阴阳,调于四时,去世离俗,积精全神,游行天地之间,视听八达之外,此盖益其寿命而强者也,亦归于真人。其次有圣人者,处天地之和,从八风之理,适嗜欲于世俗之间,无恚嗔(huì chēn)之心,行不欲离于世,被服章,举不欲观于俗,外不劳形于事,内无思想之患,以恬愉为务,以自得为功,形体不敝,精神不散,亦可以百数。其次有贤人者,法则天地,象似日月,辩列星辰,逆从阴阳,分别四时,将从上古合同于道,亦可使益寿而有极时。 ”后面才提到“阴阳”“四时”“法天地与日月星辰”。在老子的《道德经》中亦提到“道可道,非常道,名可名,非常名。”这个“道”是什么呢?它是一个运动的轨迹,也就是一个规律。“名”是什么呢?有道就产生了“名”,春夏秋冬就是“名”。春夏秋冬就是地球围绕太阳与五大行星而运行的轨道产生的,我们给它定了一个名。可为什么还要说“非常道”"非常名"呢?常是常一不变的意思,非常道,表明我们不是拥有一个,我们也不能拥有一个恒常不变的道,如果道是常道,是不变的道,比如春天,如果永远是春天,那我们吃什么?没有春天的的生,就没有夏天的长,更没了我们秋天的收获了。如果永远是冬天,那么我们就只好在冰块上面睡觉了。所以“道可道,非常道,名可名,非常名。”

《素问.阴阳离合论》提到一个法则“阴阳者,数之可十,推之可百。数之可千,推之可万。万之大,不可胜数,然其要一也。”老子也提了一个法则“道生一,一生二 ,二生三,三生万物。”《易经》也有一个法则“无极生太极,太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦”。且在老子的《道德经》“天下万物生于有,有生于无。”这些文字的描述都有一个共同的过程,无生有,有再分化的过程。《灵枢·经脉》篇中提到“人始生,先成精,精成而脑髓生,骨为干,脉为营,筋为刚,肉为墙,皮肤坚而毛发长,谷入于胃,脉道以通,血气乃行。 ”“人始生,先成精”这个“精”字就是一,也是人从无到有。所以中医一直强调一个“精”也强调“气和神”“精充气才足,气足神才旺”。由这个一我们分化就是二,精分开来讲就是阴精和阳精。前面我们说到阴阳无论如何分化,归根还是一个一。《阴阳应象大论》提到“阴阳者,天地之道也,万物之纲纪,变化之父母,生杀之本始,神明之府也。治病必求于本。故积阳为天,积阴为地。阴静阳躁,阳生阴长,阳杀阴藏。阳化气,阴成形。寒极生热,热极生寒。”因为分化,我们自然界就有了道,有了规律,也就有了变化。在《素问。五运行大论》中提到中医的另外一个法则“阴阳不以数推以象”。以象归类,取类比象是中医的一个重大法则,我们就把天,动,上,左等等归类为阳,把地、静、下、右等归类为阴。《阴阳应象大论》篇还提到“左右者,阴阳之道路也;水火者,阴阳之征兆也;阴阳者,万物之能始也。故曰:阴在内,阳之守也,阳在外,阴之使也。”左右是指的阴阳运行的一个道路,水火是代表阴阳的一个象征。阳为用而阴为体,我们人是体阴而用阳。《素问·生气通天论》提到:“阳气者,若天与日,失其所则折寿而不彰,故天运当以日光明,是故阳因而上,卫外者也。”说明阳气在人生中何其重要,比作天与日,贯穿始终,主宰命运,有阳则生、无阳则死。因此,固护一身之阳气,可永葆生命活力。自然界也是万物随阳而生,随阳而长。

阴阳是对立而又统一的,我们很多将其对立看,而忘了它的统一性,互根性,可相互消长;还有我们常常讲阴中有阳,阳中有阴,阴阳互根互用。这说的是一个什么问题呢?就是阴阳是动态平衡的,我们保持这个平衡就是常态,一旦这个平衡打破就是病态。群里大都搞手法,那么我们都知道人体的结构是前后左右对称的,脊柱就是一个中轴,人的生命是运动的,我们内在的气血是在运动中平衡运行,外在的肢体运动也是在动态中保持着平衡。人要生命健康就必须保持这种内外动态平衡的关系,一旦这种动态的平衡关系打破人就会产生疾病,或者由外而内,或者由内而外。中医骨伤强调“骨正筋柔,气血自流。”当然这是《黄帝内经》当中的一句话,学习中医的都应该知道这句话,只是骨伤提到这句话最多而已。人体外在的骨一定要保持正常的关系,筋也要保持正常的柔韧,内部的气血才会正常的运行去濡养人体的组织器官。这个骨正与筋柔相互相成才会保持人体外在的动态平衡关系。这里我简单做几个病理方面的介绍:比如面瘫,左侧的口眼歪斜,必然右侧颊车穴部位僵紧,很多人治疗都针对患侧治疗,而我的理念就是松弛健侧的颊车穴部位,针刺健侧地仓与颊车,电针强刺激,所谓实则泄之。而患侧我对应选穴针刺用轻手法治疗,患者常常可以针后即效,几次而愈。再比如腓总神经的损伤,很多人针对胫骨前面治疗,他们的观点大都因为足下垂是胫骨前面的肌群松弛所致。而我重点是松弛小腿后面的承山穴部位,我的理念还是前面松弛则后面就有筋挛,前虚后实,我按这个理念效果是非常满意的。这个理念的指导方向是什么,就是阴阳的动态平衡关系。临床类似案例很多,今天就不太多的来讨论这个问题了。

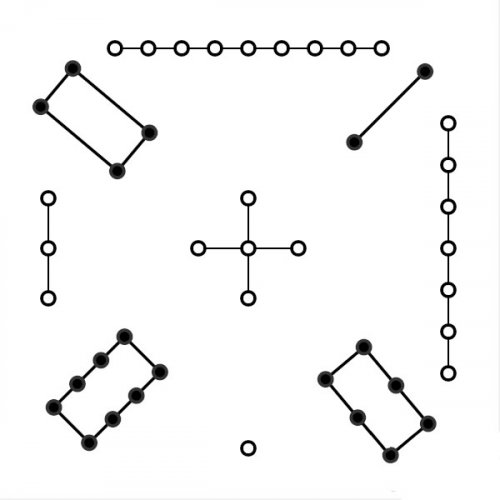

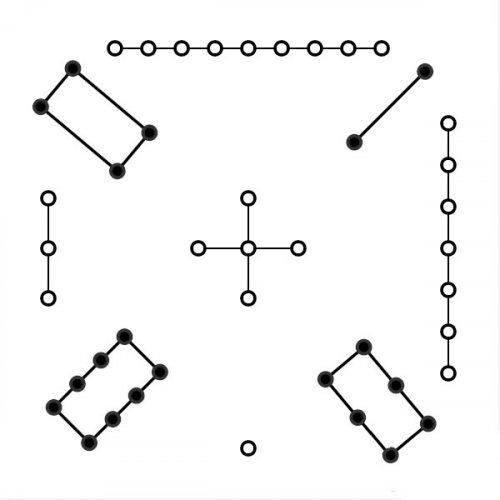

在《四气调神论》中提到人应该顺应四时白天的日长而做好相应的作息时间。四气就是四时,也就是春夏秋冬。亦是五行当中的木、火、金、水。在讲五行之前我们先看看 河图图片。

中国传统定位讲的是面南而立,我们面朝南方则是前为南,(标在图上就是上为南),背为北(标在图上就是下为北),左为东,右为西。 东南西北对应的就是春夏秋冬。前面我们讲到春夏秋冬的形成是地球围绕太阳和五大行星运行的轨迹而定名的。中央部位就是我们的地球---土。《太阴阳明论》中提到“脾者土也。治中央,常以四时长四脏,各十八日寄治,不得独主于时也。脾脏者常着胃土之精也。土者生万物而法天地,故上下至头足不得主时也。”这段话是说脾在五行中属土,主管中央之位,分旺于四时以长养四脏,在四季之末各寄旺十八日,故脾不单独主旺于一个时季。由于脾脏经常为胃土传输水谷精气,譬如天地养育万物一样无时或缺的。所以它能从上到下,从头到足,输送水谷之精于全身各部分,而不专主旺于一时季。故而我们常常说的脾胃为后天之本,气血生化之源。我们中医强调的就是用后天来养先天。也就是我们常常说的“有胃气则生,无胃气则死。”

这个河图 的文字描述是:“天一生水,地六成之;第二生火,天七成之;天三生木,地大成之;地四生金,天九成之;天五生土,地十成之。”。 “天一生水,地六成之”,这是代表北方这个方位的数与阴阳的关系,北方为水、为寒,其数一、六。“第二生火,天七成之”,这是代表南方这个方位的数与阴阳的关系,南方为火、为热,其数二、七。“天三生木,地大成之”,这是代表东方这个方位的数与阴阳的关系,东方为木、为风,其数三、八。“地四生金,天九成之”,这是代表西方这个方位的数与阴阳的关系,西方为金、为燥,其数四、九。“天五生土,地十成之”,这是代表中央这个方位的数与阴阳的关系,中央方为土,为湿,其数五、十。这些数中“一、三、五、七、九”为天数,“二、四、六、八、十”为地数,“风寒湿燥热”为天之阴阳。“木火土金水”为地之阴阳。

这个河图就是阴阳转化为五行的基本模式,其就是在四象的基础上巧妙的加了一个土进来。前面我们说到《阴阳应象大论》提到“水火者,阴阳之征兆也 “,搞中医的都知道我们中医常常借用的就是水与火的关系,我们中医讲的天人合一,数法日月星辰。我们常常用自然界的一些现象来解释中医,这里我们试着来看一看数与水火的关系。先来看水,在我们一年当中,什么时候开始有雨水,是什么时候我们可以看见明显的水呢?是农历的一月,一月冰河解冻,这个时候绵绵的春雨就应时而下,而且大家都知道,我们二十四节气中,一月的一个节气就叫雨水。因此,水是这个时候生的,这就是天一生水,说明我们这个数字一与水有那么密切的一种关系。到了农历的六月,雨量增多,这个月往往是洪水的好发期,这也是水的成熟期。六月过后雨量就开始减少,你们看看我们农历七月的洪水还多不多?不多了对吧。这是“天一生水,地六成之”,说明水与一、六的关系。

我们再来看看火,大家知道在远古的时候,在那个钻木取火之前的年代,我们首先用的火是什么火?是雷击取火,考打雷击燃一些东西,然后再把火种留下来。那么我们一年 之中,是什么时候开始打雷的呢?正常时间都在农历的二月,二月我们有一个什么节气?惊蛰对吧。这个惊蛰雷出于地,气候就开始转温,温暖是火的一种象征,只是火生的时候。那么火最成熟的时候是几月呢?是七月,七月天道虽然偏西,可是“大火西流‘,七月处暑当令,所谓处暑,即是暑热所居之处,因此我们一年当中最炎热的时候未必就是夏日,而往往是在七月。七月以后,天气就开始转凉,这也就是盛极而衰。这是二、七与火热的关系,河图用的是”第二生火,天七成之“来表示。

其他的”金、木、土“与数的关系 我这里就不讲了,大家可以类推去慢慢的思考。

阴阳五行是中医的支柱,是中医的灵魂。中医离开了阴阳五行就离开了航线。因为我一直从事骨伤,没有过多的去研究这个阴阳五行,今天就我个人对阴阳五行的一些理解给大家做一个简单的介绍。

中医最早的一部经典著作叫做《皇帝内经》以前学习中医的这部内经是必须研读的,是中医四大经典之一。 中医四大经典是《黄帝内经》、《难经》、《伤寒杂病论》和《神农本草经》。什么叫经典呢?古今中外,各个知识领域中那些典范性、权威性的著作,就是经典。这四大经典是老一辈必须研读的书籍,现在很少有人去认真的学习这些经典了,现在学习中医的都是以教材为主,比如现在的《中医基础学》《中医诊断学》《中医方剂学》等等,有二十来门中医课程。而这些中医课程的编辑大都以这中医的四大经典为模板编排,其很多的知识都来源于这四大经典当中的一部分。《黄帝内经》成编于战国时期,最早记录于刘歆(xin)的《七略》及班固《汉书·艺文志》,原为18卷。战国时代指公元前475年~公元前221 年,我们学习中医就要了解中医当时的文化,在中国主要有三种文化,儒、释、道。道家的创始人是老子,《道德经》大家都知道,这是老子的一本书。老子出生在什么年代呢?大约是公元前571年至471年之 间。儒家的创始人是孔子,孔子出生在公元前551年至公元前479年。佛教大家都知道是外来教,它传入中国的时间具体无法考究,有的说是公元前272-226年,有的说是公元前2年传入。佛教在中国盛行于唐朝。我这里例举这三大流派有什么意义呢?中国传统文化最早的就是道文化和儒文化。而中医四大经典都是在佛教传入中国的时候就已经编著了,中国传统文化最大的特点就是有包容性,中医亦是如此,那么我们研究中医,学习中医就要对当时的一些文化有一定的了解。

《黄帝内经》开篇是《上古 天真论》,其中有一段话,我认为是这篇最重要的一段话,这段话是“上古有真人者,提挚(zhi)天地,把握阴阳,呼吸精气,独立守神,肌肉若一,故能寿敝(bi)天地,无有终时,此其道生。”这个“道生”二字值得重视。其后面接着谈到“中古之时,有至人者,淳德全道,和于阴阳,调于四时,去世离俗,积精全神,游行天地之间,视听八达之外,此盖益其寿命而强者也,亦归于真人。其次有圣人者,处天地之和,从八风之理,适嗜欲于世俗之间,无恚嗔(huì chēn)之心,行不欲离于世,被服章,举不欲观于俗,外不劳形于事,内无思想之患,以恬愉为务,以自得为功,形体不敝,精神不散,亦可以百数。其次有贤人者,法则天地,象似日月,辩列星辰,逆从阴阳,分别四时,将从上古合同于道,亦可使益寿而有极时。 ”后面才提到“阴阳”“四时”“法天地与日月星辰”。在老子的《道德经》中亦提到“道可道,非常道,名可名,非常名。”这个“道”是什么呢?它是一个运动的轨迹,也就是一个规律。“名”是什么呢?有道就产生了“名”,春夏秋冬就是“名”。春夏秋冬就是地球围绕太阳与五大行星而运行的轨道产生的,我们给它定了一个名。可为什么还要说“非常道”"非常名"呢?常是常一不变的意思,非常道,表明我们不是拥有一个,我们也不能拥有一个恒常不变的道,如果道是常道,是不变的道,比如春天,如果永远是春天,那我们吃什么?没有春天的的生,就没有夏天的长,更没了我们秋天的收获了。如果永远是冬天,那么我们就只好在冰块上面睡觉了。所以“道可道,非常道,名可名,非常名。”

《素问.阴阳离合论》提到一个法则“阴阳者,数之可十,推之可百。数之可千,推之可万。万之大,不可胜数,然其要一也。”老子也提了一个法则“道生一,一生二 ,二生三,三生万物。”《易经》也有一个法则“无极生太极,太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦”。且在老子的《道德经》“天下万物生于有,有生于无。”这些文字的描述都有一个共同的过程,无生有,有再分化的过程。《灵枢·经脉》篇中提到“人始生,先成精,精成而脑髓生,骨为干,脉为营,筋为刚,肉为墙,皮肤坚而毛发长,谷入于胃,脉道以通,血气乃行。 ”“人始生,先成精”这个“精”字就是一,也是人从无到有。所以中医一直强调一个“精”也强调“气和神”“精充气才足,气足神才旺”。由这个一我们分化就是二,精分开来讲就是阴精和阳精。前面我们说到阴阳无论如何分化,归根还是一个一。《阴阳应象大论》提到“阴阳者,天地之道也,万物之纲纪,变化之父母,生杀之本始,神明之府也。治病必求于本。故积阳为天,积阴为地。阴静阳躁,阳生阴长,阳杀阴藏。阳化气,阴成形。寒极生热,热极生寒。”因为分化,我们自然界就有了道,有了规律,也就有了变化。在《素问。五运行大论》中提到中医的另外一个法则“阴阳不以数推以象”。以象归类,取类比象是中医的一个重大法则,我们就把天,动,上,左等等归类为阳,把地、静、下、右等归类为阴。《阴阳应象大论》篇还提到“左右者,阴阳之道路也;水火者,阴阳之征兆也;阴阳者,万物之能始也。故曰:阴在内,阳之守也,阳在外,阴之使也。”左右是指的阴阳运行的一个道路,水火是代表阴阳的一个象征。阳为用而阴为体,我们人是体阴而用阳。《素问·生气通天论》提到:“阳气者,若天与日,失其所则折寿而不彰,故天运当以日光明,是故阳因而上,卫外者也。”说明阳气在人生中何其重要,比作天与日,贯穿始终,主宰命运,有阳则生、无阳则死。因此,固护一身之阳气,可永葆生命活力。自然界也是万物随阳而生,随阳而长。

阴阳是对立而又统一的,我们很多将其对立看,而忘了它的统一性,互根性,可相互消长;还有我们常常讲阴中有阳,阳中有阴,阴阳互根互用。这说的是一个什么问题呢?就是阴阳是动态平衡的,我们保持这个平衡就是常态,一旦这个平衡打破就是病态。群里大都搞手法,那么我们都知道人体的结构是前后左右对称的,脊柱就是一个中轴,人的生命是运动的,我们内在的气血是在运动中平衡运行,外在的肢体运动也是在动态中保持着平衡。人要生命健康就必须保持这种内外动态平衡的关系,一旦这种动态的平衡关系打破人就会产生疾病,或者由外而内,或者由内而外。中医骨伤强调“骨正筋柔,气血自流。”当然这是《黄帝内经》当中的一句话,学习中医的都应该知道这句话,只是骨伤提到这句话最多而已。人体外在的骨一定要保持正常的关系,筋也要保持正常的柔韧,内部的气血才会正常的运行去濡养人体的组织器官。这个骨正与筋柔相互相成才会保持人体外在的动态平衡关系。这里我简单做几个病理方面的介绍:比如面瘫,左侧的口眼歪斜,必然右侧颊车穴部位僵紧,很多人治疗都针对患侧治疗,而我的理念就是松弛健侧的颊车穴部位,针刺健侧地仓与颊车,电针强刺激,所谓实则泄之。而患侧我对应选穴针刺用轻手法治疗,患者常常可以针后即效,几次而愈。再比如腓总神经的损伤,很多人针对胫骨前面治疗,他们的观点大都因为足下垂是胫骨前面的肌群松弛所致。而我重点是松弛小腿后面的承山穴部位,我的理念还是前面松弛则后面就有筋挛,前虚后实,我按这个理念效果是非常满意的。这个理念的指导方向是什么,就是阴阳的动态平衡关系。临床类似案例很多,今天就不太多的来讨论这个问题了。

在《四气调神论》中提到人应该顺应四时白天的日长而做好相应的作息时间。四气就是四时,也就是春夏秋冬。亦是五行当中的木、火、金、水。在讲五行之前我们先看看 河图图片。

中国传统定位讲的是面南而立,我们面朝南方则是前为南,(标在图上就是上为南),背为北(标在图上就是下为北),左为东,右为西。 东南西北对应的就是春夏秋冬。前面我们讲到春夏秋冬的形成是地球围绕太阳和五大行星运行的轨迹而定名的。中央部位就是我们的地球---土。《太阴阳明论》中提到“脾者土也。治中央,常以四时长四脏,各十八日寄治,不得独主于时也。脾脏者常着胃土之精也。土者生万物而法天地,故上下至头足不得主时也。”这段话是说脾在五行中属土,主管中央之位,分旺于四时以长养四脏,在四季之末各寄旺十八日,故脾不单独主旺于一个时季。由于脾脏经常为胃土传输水谷精气,譬如天地养育万物一样无时或缺的。所以它能从上到下,从头到足,输送水谷之精于全身各部分,而不专主旺于一时季。故而我们常常说的脾胃为后天之本,气血生化之源。我们中医强调的就是用后天来养先天。也就是我们常常说的“有胃气则生,无胃气则死。”

这个河图 的文字描述是:“天一生水,地六成之;第二生火,天七成之;天三生木,地大成之;地四生金,天九成之;天五生土,地十成之。”。 “天一生水,地六成之”,这是代表北方这个方位的数与阴阳的关系,北方为水、为寒,其数一、六。“第二生火,天七成之”,这是代表南方这个方位的数与阴阳的关系,南方为火、为热,其数二、七。“天三生木,地大成之”,这是代表东方这个方位的数与阴阳的关系,东方为木、为风,其数三、八。“地四生金,天九成之”,这是代表西方这个方位的数与阴阳的关系,西方为金、为燥,其数四、九。“天五生土,地十成之”,这是代表中央这个方位的数与阴阳的关系,中央方为土,为湿,其数五、十。这些数中“一、三、五、七、九”为天数,“二、四、六、八、十”为地数,“风寒湿燥热”为天之阴阳。“木火土金水”为地之阴阳。

这个河图就是阴阳转化为五行的基本模式,其就是在四象的基础上巧妙的加了一个土进来。前面我们说到《阴阳应象大论》提到“水火者,阴阳之征兆也 “,搞中医的都知道我们中医常常借用的就是水与火的关系,我们中医讲的天人合一,数法日月星辰。我们常常用自然界的一些现象来解释中医,这里我们试着来看一看数与水火的关系。先来看水,在我们一年当中,什么时候开始有雨水,是什么时候我们可以看见明显的水呢?是农历的一月,一月冰河解冻,这个时候绵绵的春雨就应时而下,而且大家都知道,我们二十四节气中,一月的一个节气就叫雨水。因此,水是这个时候生的,这就是天一生水,说明我们这个数字一与水有那么密切的一种关系。到了农历的六月,雨量增多,这个月往往是洪水的好发期,这也是水的成熟期。六月过后雨量就开始减少,你们看看我们农历七月的洪水还多不多?不多了对吧。这是“天一生水,地六成之”,说明水与一、六的关系。

我们再来看看火,大家知道在远古的时候,在那个钻木取火之前的年代,我们首先用的火是什么火?是雷击取火,考打雷击燃一些东西,然后再把火种留下来。那么我们一年 之中,是什么时候开始打雷的呢?正常时间都在农历的二月,二月我们有一个什么节气?惊蛰对吧。这个惊蛰雷出于地,气候就开始转温,温暖是火的一种象征,只是火生的时候。那么火最成熟的时候是几月呢?是七月,七月天道虽然偏西,可是“大火西流‘,七月处暑当令,所谓处暑,即是暑热所居之处,因此我们一年当中最炎热的时候未必就是夏日,而往往是在七月。七月以后,天气就开始转凉,这也就是盛极而衰。这是二、七与火热的关系,河图用的是”第二生火,天七成之“来表示。

其他的”金、木、土“与数的关系 我这里就不讲了,大家可以类推去慢慢的思考。

附件

-

53.5 KB 查看: 43