- 注册

- 2011/02/09

- 帖子

- 142

- 获得点赞

- 1

- 声望

- 16

二十四、阴阳理论对生命形态的解说

阴阳学说解释了客观世界一切系统均存在阴阳,并解释了阴阳的运作原则。阴阳同法原理告诉我们这一切系统的“阴阳”,存在着相同的法则,因而具有同一性。在这种同一性之下,又因物质连环套而导致了不同层级世界的阴阳之间,存在着差异性。而在连环套的第一和第二层级之间,其差异性表现在生命功能,即这一环节划分出了生命系统和非生命系统,阴阳理论的应用,就此而被分成了两大块。

与非生命系统相比,既然生命系统的阴阳存在个性,那么这个个性是怎样的呢?即阴阳理论是如何解说生命现象的呢?

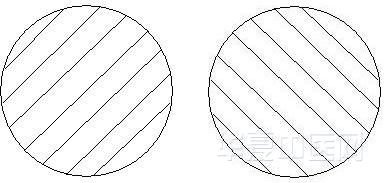

我们说,阴阳理论把生命的形态分成了三种,即:阴阳相合、阴阳相交、阴阳相离。为解说这三种生命形态,我们先假设下列两个带有不同斜纹的圆圈分别表示阴和阳,并且是系统内外均持平衡态时的阴和阳(图1)。

阴 阳

图1:阴和阳

接着我们分别来认识这三种生命形态。

第一种生命形态:阴阳相合,也可称阴阳和合。如图2所示,这一形态的特征是:运动的阳完全被引入沉静的阴当中,被阴所完全涵盖。阴和阳大小相等,互相呈完全相合的平衡态。从示意图上看,表示阴和表示阳的两个圆圈大小相同(平衡态),并且完全重合。

图2:阴阳相合

处在这样阴阳相合的平衡态下,对于生命体来说,构成了睡态(收藏态),也可称静态。此时,由于没有运动性征的阳露在系统外面,所以从生命体的外部来观察,该生命体是不活动的。但在圆圈(此时表示生命体)的内部,却是阴阳相得,相互一一对应,互为依存,各得其所。这种阴阳平衡的和合态,使阴与阳之间相互对应,虽然外观上看没有运动的迹象,其内部却一切都处在和谐运作状态,自有其阴阳相得的生命舒然和安适。就似一个沉睡的村庄,每一个家庭都在夫妻和睦之中安然地休养生息。

在这种阴阳相合状态之下,人将处于睡眠状态,动物将处于休眠状态,植物则处于收藏状态。这里所说的收藏态,是指植物把自己的生命之阳,收藏于自己最核心的部位,如根部,并且不再向外界张扬自己的花香绿气,不伸张生命的欲望、灿烂和精神,其枝叶多因元阳被收藏而枯萎。此时,作为一个系统的生命体征,可以作这样的理解:像一个入夜安睡的家庭,外界看不到其声息;也像一个沉睡的村庄,外观上悄无声息。

根据阴阳同法原则,这种阴阳相合的生命形态之所以会发生,是由于生命体的阴阳必须与天地阴阳取得和谐平衡,即本系统内的阴阳与天地阴阳保持协同。又因为天地的阴阳在微观方面以夜晚子时为纯阴之刻,宏观方面以冬至日为纯阴之刻,故这种阴阳和合态,多发生在以子时和冬至日为中点的夜晚和冬天。

从功能角度来分析,阴阳相合的和合态,可以使生命体内的阴阳在和谐之中获得全面的休养调整。基于这一原因,对于病人来说,让之安然入睡,是对疾病调养的最必须的方式。一个人在入睡时,其病势常常获得减缓,就是这个道理。

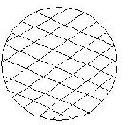

第二种生命形态:阴阳相交。如图3所示,这一形态的特征是:运动的阳有一部分被沉静的阴所涵盖中,但却有一部分露出阴圈之外。阴和阳大小相等,互相呈完全均衡的平衡态。从示意图上看,表示阴和表示阳的两个圆圈大小相同(平衡态),并且相互交叉。

图3:阴阳相交

处在这样阴阳相交的平衡态下,对于生命体来说,构成了醒态,或称动态。与前述的睡态不同,此时,由于有部分阳走出阴体而向外界显露出来,而阳性属于活动,因此,生命体一方面因阳外露而对外呈扩张、活动的势态,另一方面又因阴阳平衡,阴有足够的“能力”控制阳,使之活动而有节度。

从外观上看,此时的生命体呈现出清醒活动状态,但并非境界全出,并非一切活动都不受制约,并非生命体所蕴含的元阳都发泄出来。这是由于阴阳平衡,并且由于有一部分阳为阴所涵盖,阴在制约着阳的活动,使阳的活动呈有节制的和谐状态。这好比一个家庭系统,阳刚的男性走出家门与外界交往,使家庭的生命气息对外部世界产生影响。但男子在外活动的过程中,始终想到自己家中有妻儿需要顾虑,所以不可以久久不归,更不可以在外惹是生非。这样,这个家庭便因阴阳配合、阴阳相顾而呈现正常的活动状态。

第三种生命形态:阴阳相离,也可称阴阳离决。如图4所示,这一形态的特征是:阴阳相互分离,没有交叉重叠;阳离开了阴而不再顾虑阴,也不受阴的制约;阴无力制约阳,也不能继续接受阳的施授;阳施阴受的协作方式,已经没有运作的前提。从示意图上看,表示阴和表示阳的两个圆圈相互分离。

由于生命体是以阳施阴受、相互协作为存在前提的,所以,处在这一形态下,生命功能已经无法维持。即生命体之内的物质结构形态已经发生质变,导致无法继续激发生命功能了。此时的生命体已成死态,它因阴阳离决丧失生命功能,而在连环套中降归于物质平台。从生命体外观上看,该生命体因生命功能无法维持而居于死亡状态,就像一个家庭因夫妻离婚决裂而死亡一样。

图4:阴阳相离

阴阳学说对生命形态的描述和理解,虽然我国古代中医书籍中并未作出系统的论述,但从医书中关于入睡的过程是“阴引阳入”,以及“阴阳离决”将导致死亡等解释中,可以明确中医对生命形态的理解,是与此完全相同的。

阴阳学说解释了客观世界一切系统均存在阴阳,并解释了阴阳的运作原则。阴阳同法原理告诉我们这一切系统的“阴阳”,存在着相同的法则,因而具有同一性。在这种同一性之下,又因物质连环套而导致了不同层级世界的阴阳之间,存在着差异性。而在连环套的第一和第二层级之间,其差异性表现在生命功能,即这一环节划分出了生命系统和非生命系统,阴阳理论的应用,就此而被分成了两大块。

与非生命系统相比,既然生命系统的阴阳存在个性,那么这个个性是怎样的呢?即阴阳理论是如何解说生命现象的呢?

我们说,阴阳理论把生命的形态分成了三种,即:阴阳相合、阴阳相交、阴阳相离。为解说这三种生命形态,我们先假设下列两个带有不同斜纹的圆圈分别表示阴和阳,并且是系统内外均持平衡态时的阴和阳(图1)。

阴 阳

图1:阴和阳

接着我们分别来认识这三种生命形态。

第一种生命形态:阴阳相合,也可称阴阳和合。如图2所示,这一形态的特征是:运动的阳完全被引入沉静的阴当中,被阴所完全涵盖。阴和阳大小相等,互相呈完全相合的平衡态。从示意图上看,表示阴和表示阳的两个圆圈大小相同(平衡态),并且完全重合。

图2:阴阳相合

处在这样阴阳相合的平衡态下,对于生命体来说,构成了睡态(收藏态),也可称静态。此时,由于没有运动性征的阳露在系统外面,所以从生命体的外部来观察,该生命体是不活动的。但在圆圈(此时表示生命体)的内部,却是阴阳相得,相互一一对应,互为依存,各得其所。这种阴阳平衡的和合态,使阴与阳之间相互对应,虽然外观上看没有运动的迹象,其内部却一切都处在和谐运作状态,自有其阴阳相得的生命舒然和安适。就似一个沉睡的村庄,每一个家庭都在夫妻和睦之中安然地休养生息。

在这种阴阳相合状态之下,人将处于睡眠状态,动物将处于休眠状态,植物则处于收藏状态。这里所说的收藏态,是指植物把自己的生命之阳,收藏于自己最核心的部位,如根部,并且不再向外界张扬自己的花香绿气,不伸张生命的欲望、灿烂和精神,其枝叶多因元阳被收藏而枯萎。此时,作为一个系统的生命体征,可以作这样的理解:像一个入夜安睡的家庭,外界看不到其声息;也像一个沉睡的村庄,外观上悄无声息。

根据阴阳同法原则,这种阴阳相合的生命形态之所以会发生,是由于生命体的阴阳必须与天地阴阳取得和谐平衡,即本系统内的阴阳与天地阴阳保持协同。又因为天地的阴阳在微观方面以夜晚子时为纯阴之刻,宏观方面以冬至日为纯阴之刻,故这种阴阳和合态,多发生在以子时和冬至日为中点的夜晚和冬天。

从功能角度来分析,阴阳相合的和合态,可以使生命体内的阴阳在和谐之中获得全面的休养调整。基于这一原因,对于病人来说,让之安然入睡,是对疾病调养的最必须的方式。一个人在入睡时,其病势常常获得减缓,就是这个道理。

第二种生命形态:阴阳相交。如图3所示,这一形态的特征是:运动的阳有一部分被沉静的阴所涵盖中,但却有一部分露出阴圈之外。阴和阳大小相等,互相呈完全均衡的平衡态。从示意图上看,表示阴和表示阳的两个圆圈大小相同(平衡态),并且相互交叉。

图3:阴阳相交

处在这样阴阳相交的平衡态下,对于生命体来说,构成了醒态,或称动态。与前述的睡态不同,此时,由于有部分阳走出阴体而向外界显露出来,而阳性属于活动,因此,生命体一方面因阳外露而对外呈扩张、活动的势态,另一方面又因阴阳平衡,阴有足够的“能力”控制阳,使之活动而有节度。

从外观上看,此时的生命体呈现出清醒活动状态,但并非境界全出,并非一切活动都不受制约,并非生命体所蕴含的元阳都发泄出来。这是由于阴阳平衡,并且由于有一部分阳为阴所涵盖,阴在制约着阳的活动,使阳的活动呈有节制的和谐状态。这好比一个家庭系统,阳刚的男性走出家门与外界交往,使家庭的生命气息对外部世界产生影响。但男子在外活动的过程中,始终想到自己家中有妻儿需要顾虑,所以不可以久久不归,更不可以在外惹是生非。这样,这个家庭便因阴阳配合、阴阳相顾而呈现正常的活动状态。

第三种生命形态:阴阳相离,也可称阴阳离决。如图4所示,这一形态的特征是:阴阳相互分离,没有交叉重叠;阳离开了阴而不再顾虑阴,也不受阴的制约;阴无力制约阳,也不能继续接受阳的施授;阳施阴受的协作方式,已经没有运作的前提。从示意图上看,表示阴和表示阳的两个圆圈相互分离。

由于生命体是以阳施阴受、相互协作为存在前提的,所以,处在这一形态下,生命功能已经无法维持。即生命体之内的物质结构形态已经发生质变,导致无法继续激发生命功能了。此时的生命体已成死态,它因阴阳离决丧失生命功能,而在连环套中降归于物质平台。从生命体外观上看,该生命体因生命功能无法维持而居于死亡状态,就像一个家庭因夫妻离婚决裂而死亡一样。

图4:阴阳相离

阴阳学说对生命形态的描述和理解,虽然我国古代中医书籍中并未作出系统的论述,但从医书中关于入睡的过程是“阴引阳入”,以及“阴阳离决”将导致死亡等解释中,可以明确中医对生命形态的理解,是与此完全相同的。

附件

-

17.7 KB 查看: 26

-

6.5 KB 查看: 25